Уникальной особенностью организмов как открытых систем является их способность к самовоспроизведению, т. е. к созданию копий самих себя.

Реакцию синтеза ДНК с участием ДНК-полимеразы (например в ПЦР) часто называют самовоспроизведением ДНК, а молекулу ДНК — единственной самовоспроизводящейся молекулой. В действительности самовоспроизведение — свойство гораздо более сложных систем.

- Самовоспроизведение.

Читать дальше »

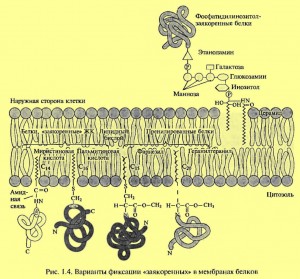

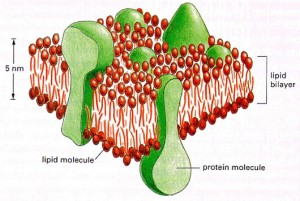

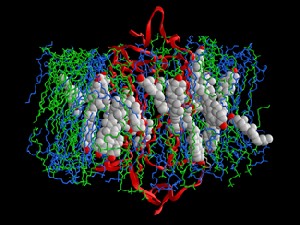

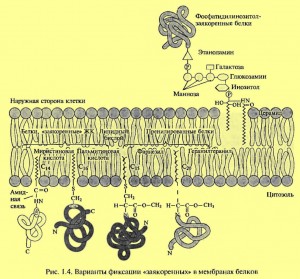

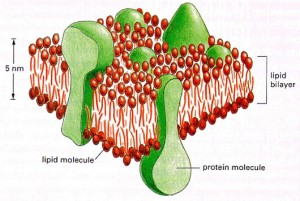

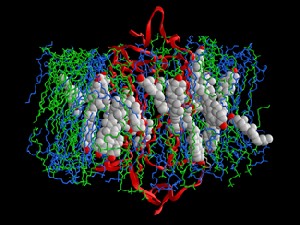

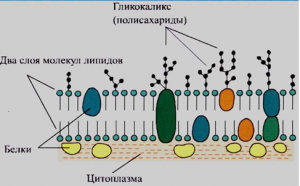

Белки могут быть частично или полностью погружены в мембрану (интегральные белки) либо располагаться на ее поверхности (периферические белки).Погруженная часть интегральных белков гидрофобна, содержит большое количество аминокислот с гидрофобными радикалами. Гидрофобные взаимодействия обеспечивают удерживание белков в липидном слое мембраны и их определенную ориентацию: белок с гидрофильной выступающей частью не может повернуться этой частью в гидрофобный слой.

- Белки мембран - рисунок.

Читать дальше »

Существуют методы выделения клеточных мембран, позволяющие изучать их в упрощенных условиях. Удобным объектом для исследований оказались мембраны эритроцитов. Если эритроциты поместить в гипотонический раствор, они набухают в результате осмотического переноса воды внутрь клетки, мембрана лопается, содержимое выходит в раствор и остаются пустые мембраны — «тени» эритроцитов. Методом центрифугирования в определенных условиях из такой смеси можно выделить чистые мембраны.

- Самосборка.

Читать дальше »

Гормоны и другие сигнальные (регуляторные) молекулы пептидной природы, а также адреналин и норадреналин не проникают через клеточную мембрану. Первое звено действия гормона на клетку-мишень заключается в его присоединении к рецептору данного гормона — интегральному белку мембраны, имеющему на наружной поверхности мембраны центр связывания гормона; далее сигнал передается внутрь клетки при участии других специальных белков мембраны, а также белков цитозоля.

- Трансмембранная передача.

Читать дальше »

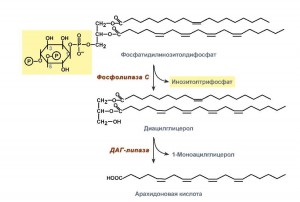

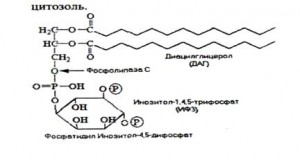

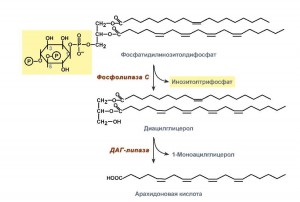

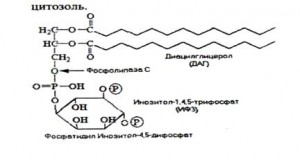

Начало трансмембранной передачи сигнала в этой системе сходно с тем, что происходит в аденилатциклазной системе на стадиях 1, 2 и 3: участвуют гормон, рецептор, белки G (но не те же, а несколько отличающиеся от белков G аденилатциклазной системы). Место аденилатциклазы в инозитолфос-фатной системе занимает фосфолипаза С: она активируется а-протомером белка G. Далее фосфолипаза С катализирует образование диацилглицерина и ИФ_5.

- Инозитолтрисфосфат.

Читать дальше »

В цитозоле клетки находится неактивная форма протеинкиназы С (ПКС), которая при повышении концентрации Са2+ в цитозоле мигрирует к плазматической мембране и соединяется с ней (с фосфолипидами мембраны). Кроме того, Са2+ сильно повышает сродство фермента к диацилглицерину. В результате в мембране формируется четверной комплекс: ПКС-Са2+-ДАГ-фосфолипид. Это и есть активная форма протеинкиназы С. Протеинкиназа С фосфорилирует многие белки, изменяя их активность.

- ДАГ-протеинкиназа С.

Читать дальше »

Многие белки синтезируются на рибосомах, расположенных в цитозоле, и освобождаются в цитозоль. Другие белки, предназначенные для включения в клеточные органеллы или для секреции, синтезируются на рибосомах, связанных с шероховатым эндоплазматическим ретикулумом. Синтез таких белков начинается в цитозоле с образования короткого гидрофобного сигнального пептида.

- Внутриклеточный перенос.

Читать дальше »

Ферменты цепи переноса электронов фиксированы в митохондриальной мембране таким образом, что их действие векторно, т. е. характеризуется не только величиной скорости реакции, но и пространственной направленностью, подобно действию транспортных АТФаз. Основным проявлением векторности в дыхательной цепи является перенос ионов водорода с внутренней стороны мембраны (со стороны матрикса) на наружную (в межмебранное простраство).

- Ферменты цепи переноса.

Читать дальше »

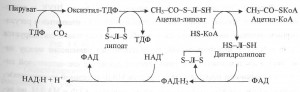

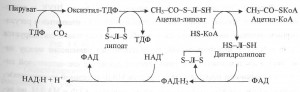

Первую реакцию процесса катализирует пируватдекарбоксилаза (Е1). Субстратами этого фермента служат пируват и дигидролипоевая кислота, котораяявляется простетической группой второго фермента — дигидролипоат-ацетилтранс-феразы (Е2).

- Окислительное декарбоксилирование - схема.

Читать дальше »

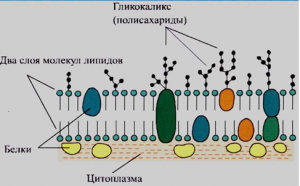

Углеводная часть гликолипидов и гликопротеинов плазматической мембраны всегда находится на наружной поверхности мембраны, контактируя с межклеточным веществом. Углеводы плазматической мембраны выполняют роль специфических лигандов для белков. Они образуют участки узнавания, к которым присоединяются определенные белки; присоединившийся белок может изменить функциональное состояние клетки.

- Функции углеводов.

Читать дальше »